windows底层是基于什么系统开发的,Windows底层系统开发概述

Windows底层系统开发概述

Windows操作系统,作为全球广泛使用的桌面操作系统之一,其底层系统的开发是一个复杂而精细的过程。本文将探讨Windows底层是基于什么系统开发的,以及其背后的技术原理。

Windows的起源与发展

Windows操作系统最早由微软公司开发,其历史可以追溯到1985年。最初的Windows版本是基于MS-DOS操作系统的图形用户界面(GUI)扩展。随着技术的发展,Windows逐渐发展成为一个独立的操作系统。

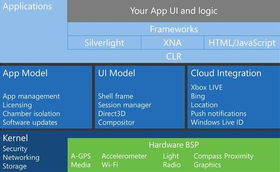

Windows底层系统的核心组件

Windows底层系统主要由以下几个核心组件构成:

Windows内核(Windows Kernel):负责管理计算机硬件资源,如内存、进程、线程等。

用户模式组件:包括文件系统、网络通信、图形显示等,为用户提供服务。

驱动程序:负责与硬件设备进行交互,如显卡、网卡、声卡等。

Windows底层系统的开发语言

Windows底层系统的开发主要使用以下几种编程语言:

C语言:用于编写Windows内核和部分用户模式组件。

C++语言:用于编写部分用户模式组件和驱动程序。

汇编语言:用于编写部分关键代码,以提高性能。

Windows底层系统的架构特点

Windows底层系统具有以下架构特点:

微内核设计:将操作系统核心功能与用户模式组件分离,提高系统稳定性和可扩展性。

模块化设计:将系统功能划分为多个模块,便于维护和升级。

支持多用户和多任务:允许多个用户同时使用系统,并支持多个应用程序同时运行。

Windows底层系统的安全性

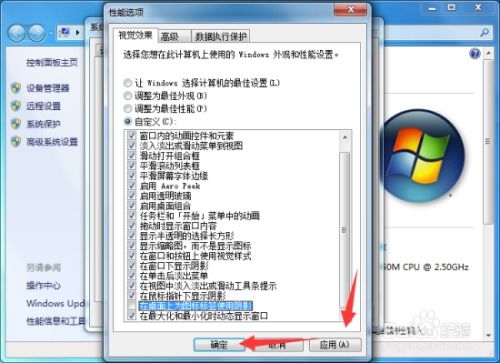

Windows底层系统在安全性方面采取了多种措施,包括:

用户账户控制(UAC):限制用户对系统关键操作的权限。

数据执行保护(DEP):防止恶意软件执行。

Windows Defender:提供实时病毒防护。

Windows底层系统是基于多种编程语言和架构特点开发的。它为用户提供了一个稳定、安全、易用的操作系统环境。随着技术的不断发展,Windows底层系统也在不断优化和升级,以满足用户的需求。